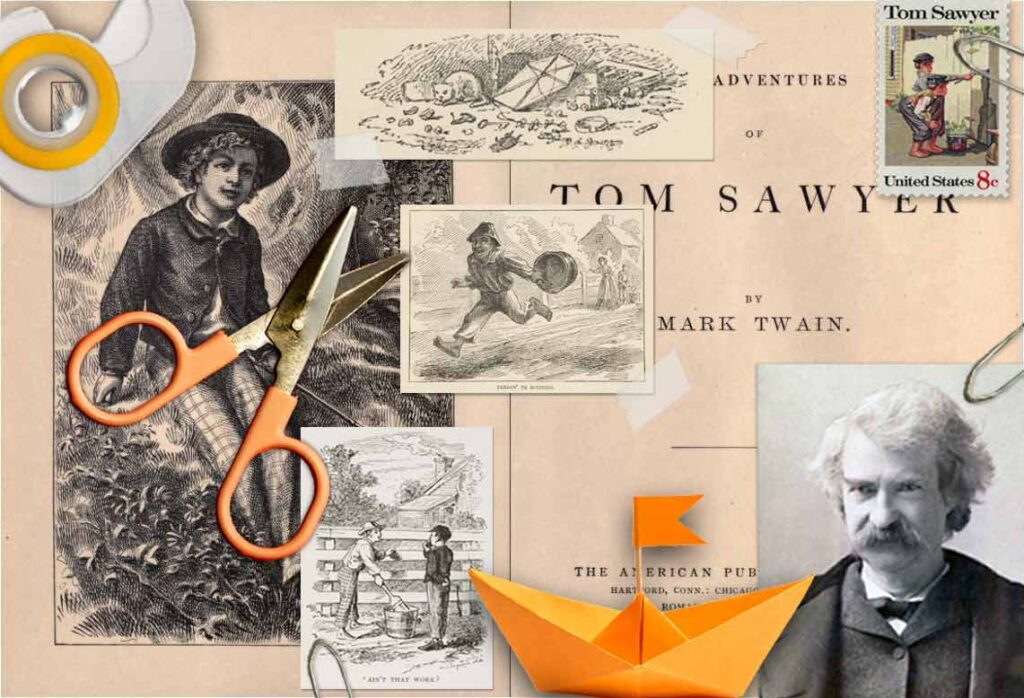

Oggi, 30 novembre, è l’anniversario della nascita di Mark Twain che molti di noi ricordano per le storie del suo scapestrato personaggio, Tom Sawyer.

Voglio onorare questo grande scrittore, parlando un po’ di lui, di un suo libro e in particolare, di una scena, tratta da un suo romanzo, che ho letto anni fa ma che ancora mi fa sorridere.

Mark Twain era lo pseudonimo di Samuel Langhorne Clemens (Florida, 30 novembre 1835 – Redding, 21 aprile 1910), scrittore, umorista, aforista e docente, nonché autore di diversi capolavori della letteratura statunitense del XIX secolo.

Iniziò come giornalista, successivamente, passò a scrivere racconti umoristici. Con il passare degli anni e, dopo aver subito una serie di tragici lutti, diventò un cronista severo, estremamente critico nei confronti delle religioni e sospinto da un pessimismo venato di ironia.

Nella sua attività letteraria, Samuel Langhorne Clemens utilizzò diversi pseudonimi, il più noto è “Mark Twain” che ha un’origine curiosa; deriva da un grido: “by the mark, twain” (dal segno è due tese, cioè, l’acqua è profonda 12 piedi, quindi, era sicuro passare) che, nello slang della marineria fluviale degli Stati Uniti d’America, serviva a indicare la profondità delle acque.

La scelta di tale pseudonimo fu una sorta di omaggio, al lungo periodo trascorso dallo scrittore a pilotare battelli a vapore sul Mississippi.

Inoltre, il termine “Mark” è ambivalente perché è anche un nome proprio; “Twain”, invece, è la forma arcaica di “Two” (due).

Prima di usare definitivamente questo pseudonimo, lo scrittore ne adoperò altri: fino al 1863, firmò i suoi abbozzi umoristici e fantastici con il nome, “Josh”; utilizzò anche “Thomas Jefferson Snodgrass” e “Sieur Louis de Conte”, quest’ultimo solo per firmare la biografia di Giovanna d’Arco.

Uno dei maggiori meriti di Mark Twain come scrittore fu quello di aver dato vita a una letteratura specificatamente americana: nelle tematiche e nei linguaggi espressivi.

Hemingway disse di lui: “tutta la letteratura moderna statunitense viene da un libro di Mark Twain, Huckleberry Finn […] Tutti gli scritti Americani derivano da quello. Non c’era niente prima. Non c’era stato niente di così buono in precedenza”.

Uno dei maggiori talenti che gli è riconosciuto è la sua capacità di tradurre in parole scritte la conversazione colloquiale.

Twain fu autore di molte opere conosciute, come: “Il principe e il povero; “Un americano alla corte di re Artù”; “Vita sul Mississippi”, ma, indubbiamente, i suoi due romanzi più noti, di genere picaresco (da pícaro: briccone, furfante; narrazione in apparenza autobiografica, dove il personaggio principale racconta le proprie avventure dalla nascita alla maturità) sono: “Le avventure di Tom Sawyer” e “Le avventure di Huckleberry Finn”.

Il primo romanzo della serie, “The Adventures of Tom Sawyer”, fu pubblicato nel 1876; è il primo di una serie di libri collegati tra loro: “Le avventure di Huckleberry Finn” (1884); “Tom Sawyer Abroad” (1894); il racconto, “Tom Sawyer Detective” (1896).

In tutti e quattro sono narrate le avventure di un ragazzino, Tom Sawyer, per l’appunto, che vive nel sud degli Stati Uniti, negli anni immediatamente antecedenti la guerra di secessione.

Le storie sono ambientate nella cittadina di St. Petersburg – non la cercate: non esiste – in Missouri, sulle rive del grande fiume Mississippi.

I personaggi sono ispirati alla vita dello scrittore, ai suoi amici e familiari, come veniamo a sapere da Twain stesso: “la gran parte delle avventure riportate in questo libro sono accadute realmente. Un paio sono esperienze personali, le altre di quei ragazzi che erano a scuola con me. Huck Finn è preso dal vero, e così Tom Sawyer. Tom, però, non nasce da una persona sola: per lui ho messo insieme il carattere di tre ragazzi che conoscevo, il risultato è quindi un’architettura d’ordine composito” (Mark Twain, prefazione dell’autore a “Le avventure di Tom Sayer”, 1876).

Ho letto il romanzo, “Le avventure di Tom Sawyer”, parecchi anni fa e ora, mi resta un vago e diluito ricordo della trama: un ragazzo vivace, a volte un po’ attaccabrighe che passa le giornate a combinare guai, ma dotato di una grande simpatia, di un grande senso dell’avventura e di un’arguzia, davvero senza confini.

I ricordi dei dettagli del libro sono annebbiati dal tempo, ma una scena del libro è rimasta – come dice ne “Il mestiere dello scrittore”, Haruki Murakami, “gettando dentro la mente le cose alla rinfusa, quello che deve sparire sparisce, quello che deve restare resta” – impigliata nei miei ricordi: l’imbroglio ben congegnato della staccionata.

Padrone assoluto della scena è Tom, che una ne pensa e dieci ne fa.

In questo particolare frangente, il nostro “eroe” è costretto dalla zia Polly a ridipingere una staccionata: una punizione esemplare, per l’ennesimo guaio che ha combinato.

La sottile ironia di Mark Twain sembra esplodere nell’incipit, quando descrive l’inizio della giornata – piena di promesse, specie per un ragazzo che vive di avventure – in cui Tom deve subire la punizione e quindi, non potrà godere delle eccellenti condizioni atmosferiche che si preannunciano già dal mattino:

“La mattina di sabato era spuntata e l’intero mondo estivo splendeva luminoso e traboccante di vita. Ogni cuore conteneva una canzone e, se il cuore era giovane, la musica scaturiva dalle labbra. Tutti i volti esprimevano allegria, tutti i passi avevano un che di elastico. I carrubi erano in fiore e la fragranza della fioritura colmava l’aria. Verdeggiante vegetazione rivestiva Colle Cardiff, che dominava il villaggio e ne distava abbastanza per sembrare una Terra Promessa, sognante, riposante e invitante”.

Tom entra in questa scena idilliaca, comparendo da un vialetto con un secchio e un pennello.

Il ragazzo osserva la staccionata: nove metri di lunghezza per due e settanta di altezza, e la tristezza già gli invade l’animo, soprattutto perché ha saggiato le condizioni della giornata che sarebbe degna di ben altri programmi.

Svogliato ma rassegnato inizia a tinteggiare le assi, ma la sua mente già si arrovella per uscire da quell’incubo.

Con l’approssimarsi di uno dei suoi amici, il ragazzo intravede già una soluzione al suo problema.

Ben arriva saltellando su un piede; ha il cuore leggero e colmo di piacevoli aspettative, e mentre procede, addenta una mela e lancia, a intervalli, un “lungo e melodioso grido di gioia, seguito da un ‘ding dong dong, ding dong dong’ in tono profondo”: sta fingendo di essere un battello a vapore.

Dopo uno scambio vivace di battute con Ben Rogers, “proprio il ragazzo, tra tutti quelli del villaggio, le cui prese in giro [Tom] temeva di più” – ci informa Twain – il gioco è fatto.

Tom è un abilissimo manipolatore e ha una mente brillante, specie quando si tratta di evitare un impegno gravoso e magari, di guadagnarci pure qualcosa.

Fatto sta che, il nostro novello tinteggiatore di staccionate, riesce a convincere il suo amico, Ben – che, fra parentesi, si sta avviando felicemente a fare una nuotata – a prendere il suo posto e a sgobbare con calce e pennello, per sbrigare il faticoso lavoro in sua vece.

Vale la pena studiare l’astuta strategia messa in atto da Tom per ottenere il suo scopo e, in particolare, l’abilità di Mark Twain nel rappresentare con le parole, il modo sottile con cui il raggiro è messo in pratica.

“Tom contemplò per un momento il ragazzo e disse:

«Cos’è che chiami lavoro?»

«Perché, non è un lavoro, questo?»

Tom ricominciò a pitturare, e rispose, con noncuranza:

«Be’, forse lo è e forse no. Io so soltanto che si addice a Tom Sawyer.»

«Oh, andiamo, non vorrai farmi credere che ti piace?»

Il pennello continuò a muoversi.

«Se mi piace? Be’, non vedo perché non dovrebbe piacermi. Capita forse ogni giorno, a noi ragazzi, la possibilità di imbiancare a calce una recinzione?»

Queste parole fecero apparire la cosa sotto una nuova luce. Ben smise di mordicchiare la mela. Tom passò il pennello, delicatamente, avanti e indietro… indietreggiò di un passo per ammirare l’effetto… aggiunse un tocco qua e uno là… poi tornò a esaminare l’effetto con aria critica, mentre Ben seguiva ogni sua mossa e diventava sempre e sempre più interessato, sempre e sempre più affascinato. Infine disse:

«Ehi, Tom, lasciami imbiancare un po’.»

Tom rifletteva. Parve sul punto di acconsentire, ma poi cambiò idea:

«No, no; credo proprio che non sia possibile, Ben. Vedi, zia Polly ci tiene enormemente a questa recinzione… dà proprio sulla strada, capisci… se si trattasse della recinzione dietro casa non m’importerebbe, e non importerebbe nemmeno a lei. Sì, è tremendamente pignola per quanto concerne questa recinzione; il lavoro deve essere fatto con somma cura; non c’è un ragazzo su mille, forse su duemila, scommetto, che possa pitturarla come deve essere pitturata.

«Ah no… eh? Oh, andiamo, lasciami soltanto provare, soltanto per un po’. Se fossi al posto tuo io te lo consentirei, Tom.»

«Ben, vorrei lasciarti provare, te lo giuro, ma zia Polly… vedi, Jim voleva pitturarla lui la recinzione, e zia Polly non glielo ha consentito. Voleva pitturarla anche Sid, e lei non ha consentito nemmeno a Sid.

Andiamo, non lo capisci in che situazione mi trovo? Se tu dovessi pitturare questa recinzione, e il lavoro non riuscisse bene…»

«Oh, storie; starei molto attento. Su, lasciami provare. Senti… ti darò il torsolo della mela.»

«Be’, allora… No, Ben, non posso. Ho paura che…»

«Te la darò tutta!»

Tom consegnò il pennello, con riluttanza sulla faccia, ma alacrità nel cuore. E mentre [il suo amico] […] sgobbava e sudava al sole, l’artista a riposo sedette all’ombra su un barile lì accanto, fece dondolare le gambe, rosicchiò la mela e progettò il massacro di altri innocenti. La materia prima non mancò; altri ragazzi passarono di lì per caso, di tanto in tanto; si avvicinarono per prendere in giro e rimasero a imbiancare a calce. Quando Ben non ne poteva ormai più, Tom aveva barattato la possibilità successiva con Billy Fisher contro un aquilone in buono stato; e quando anche Billy fu sfinito, Johnny Miller pagò lo spasso di pitturare con un topo morto e un pezzo di spago per farlo girare in aria; e così via e così via, un’ora dopo l’altra. E allorché giunse la metà pomeriggio, Tom, che quel mattino era stato un ragazzo afflitto dalla miseria, si rotolava, letteralmente, tra le ricchezze. Oltre alle cose che ho già menzionato, possedeva dodici bilie, parte di uno scacciapensieri, un frammento di bottiglia blu per guardarci attraverso, un rocchetto, una chiave che non avrebbe mai aperto niente, un pezzo di gesso, il tappo di vetro di una caraffa, un soldatino di stagno, due girini, sei petardi, un gattino con un occhio solo, una maniglia di porta in ottone, un collare per cani, ma non il cane, il manico di un coltello, quattro pezzi di buccia d’arancia e un vecchio e malconcio telaio di finestra. Per tutto il tempo era rimasto in ozio divertendosi piacevolmente, in buona e numerosa compagnia, e la recinzione aveva ben tre strati di imbiancatura a calce! Se non fosse rimasto senza calce per imbiancare, avrebbe mandato in bancarotta tutti i ragazzi del villaggio.

Tom disse a se stesso che il mondo non era poi così desolato, in fin dei conti. Senza rendersene conto, aveva scoperto una grande legge delle azioni umane, vale a dire che per indurre un uomo o un ragazzo a bramare qualcosa, è necessario soltanto far sì che quella cosa sia difficile da ottenere” (Mark Twain, “Le avventure di Tom Sawyer”)

La scena descritta da Twain non solo è vivace e divertente ma è anche facile da immaginare, quasi fosse lo stralcio della sceneggiatura di un film o magari il testo di un fumetto per ragazzi.

Al contempo, dobbiamo fare i complimenti al nostro Tom che, con la sua sottile psicologia, darebbe, oggi, filo da torcere al più abile stratega del marketing.